「そろそろ子供にスマホを検討しているけど、依存やトラブルが心配だなあ…。」

こう考える保護者の方は少なくありません。

実際、子供にスマホを持たせて後悔したという声や、健康面や学力面で見過ごせないデメリットもあります。

しかし、使い方やルールづくり次第で、スマホのリスクはぐっと減らせます。

本記事では、携帯業界で10年以上働いた経験と、私の周りの保護者から実際に受けた相談から、子供のスマホのデメリットや後悔事例をわかりやすくご紹介。

また、後悔しないための対策や、家計の負担を減らせるおすすめの格安SIMまで徹底解説しています。

最後まで読むと、子供のスマホと上手に付き合うヒントが見つかるはず。

けい元携帯ショップ店長

2児(小学生と中学生)の父。携帯業界で10年以上の勤務経験があり、2014年から10社以上利用している格安SIMマニア。2019年に格安SIMのブログを立ち上げてから、気がつけば5年以上も毎日格安SIMの比較ばっかりしています。

子供のスマホに潜むデメリット5選

子供のスマホに潜むデメリットを5つ紹介していきます。

私は携帯業界で働いていたため、仲のいい保護者の方々からスマホの相談をよく受けます。

今回は、そのリアルな内容を整理してみたので、子供にスマホを持たせる前に、ぜひ確認してみてください。

-

健康への影響

長時間スマホを使用することで、視力の低下や姿勢の悪化に繋がった子供もいました。特に現代病とも言われるストレートネックや、ブルーライトの影響による睡眠の質の低下。翌日に集中力が下がったという話もありました。 -

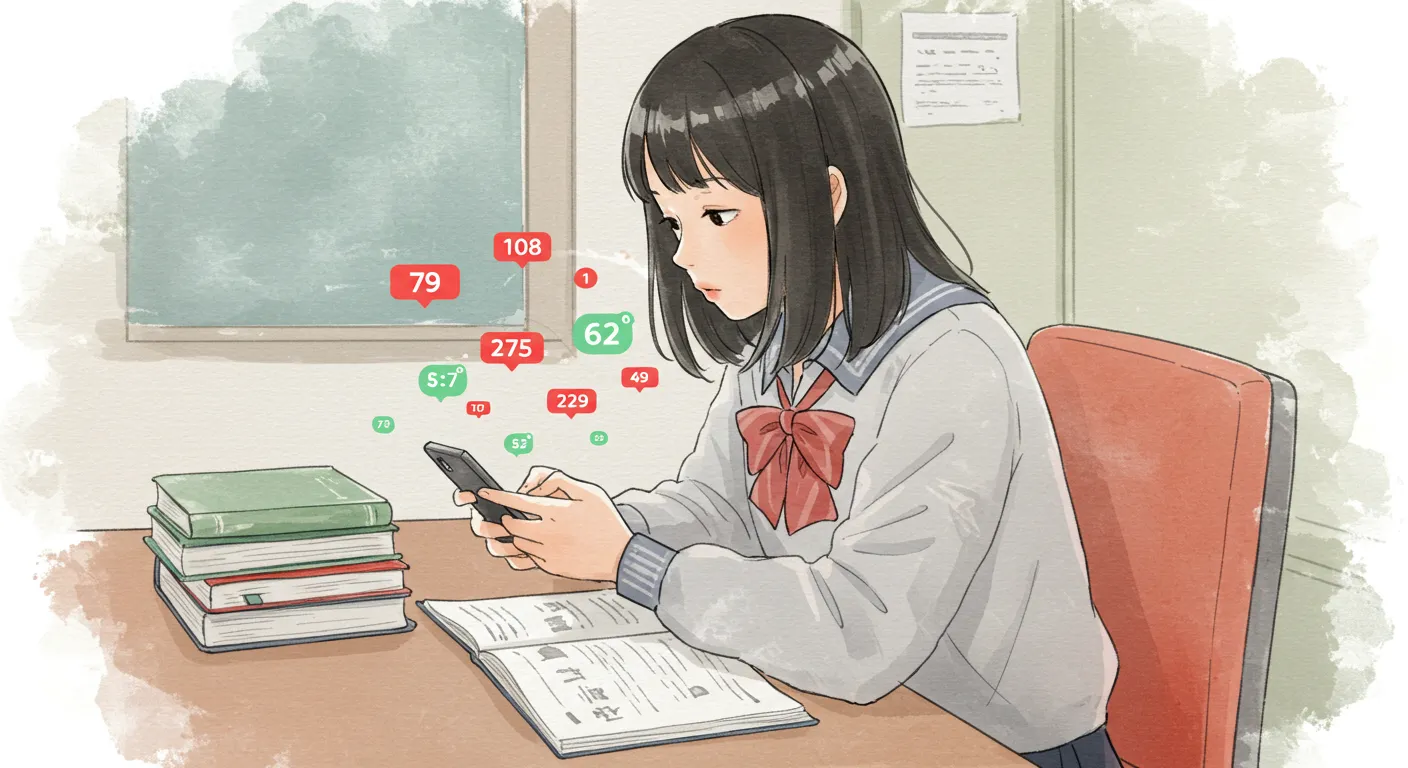

学力への影響

子供がスマホの通知で集中できず、宿題や勉強に身が入りにくくなることも。スマホで動画やゲームに没頭した結果、勉強時間が減ってしまい成績が下がった子もいます。 -

依存リスク

子供がスマホを手放せなくなり、食事中や夜遅くまでスマホを触っていることも少なくありません。家族での会話が減り、スマホ中心の生活になってしまった事例もあります。 -

SNSトラブル

SNSやゲーム内チャットを通じて、知らない人とつながれてしまう時代。私の周りでは未遂で済んでますが、世間では個人情報の流出や、犯罪に巻き込まれるケースも実際に報道されています。 -

家計への負担

スマホの本体代金や通信費に加え、アプリ内課金や修理費用などで思わぬ出費がかさむことも…。子供にスマホを渡す前に、ルールや使い方を決めて対策しないと、想定外の高額出費で後悔する保護者も多くいらっしゃいます。

子供にスマホを持たせて後悔した先輩保護者の事例紹介

ここからは、子供にスマホを与えて後悔した保護者の声から、3つの事例を紹介していきます。

後悔した理由の多くは、「一方的なルールで縛っていた」「使い方を話し合わなかった」ことが主な原因でした。

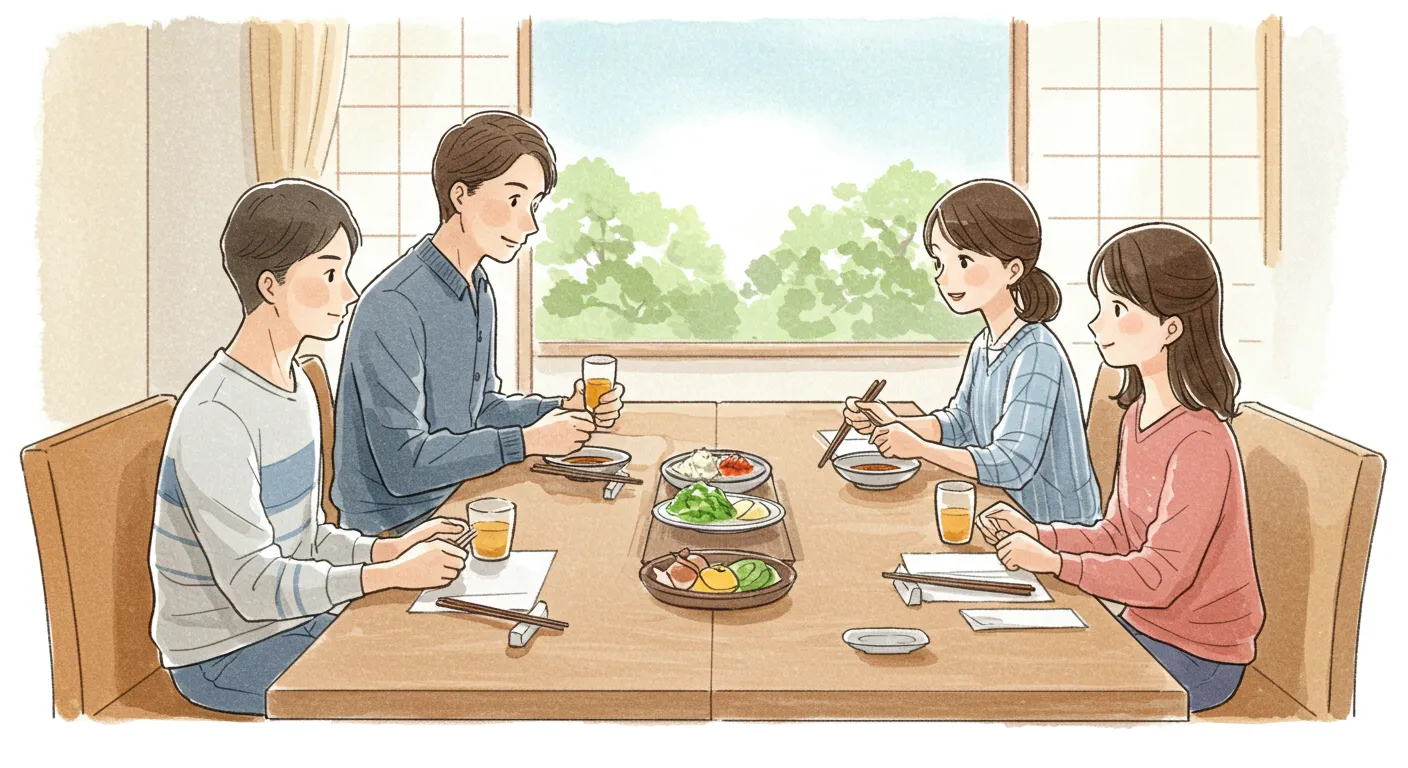

後悔事例①食事中もスマホを触って会話が減ってしまった

子供がスマホに夢中になり、家族との会話が減った事例。

こちらは、子供と一緒にルールを作らずスマホを渡したことが原因でした。

食事中も隙があればスマホでYouTubeを見ていて、話しかけても上の空。

結果、家族の会話がすっかり減ってしまい、「このままでいいのかな…」と不安になったそうです。

けい

けい「どんな時に、なぜスマホを使ってほしくないか」を、親子間でしっかり話し合っておくだけで、こうしたすれ違いを防ぐことができますよ。

後悔事例②ゲームの課金で家計が圧迫された

子供がスマホで高額課金をしてしまい、家計に影響が出た事例です。

こちらは、「携帯料金合算払い」と「課金の制限」をしていなかったことが原因。

子供はゲーム内のキャラクターが欲しくて、ついつい課金をしてしまったとのこと…。

翌月のスマホ料金が7万円を超えていて発覚し、急いで携帯ショップに駆け込み、課金を制限したそうです。

子供のスマホで「課金トラブル」はよくある話。スマホを渡す前のルールづくりと、課金の制限はしっかり確認しておきたいポイントです。

後悔事例③SNSで知り合った人に会おうとしていた

女子中学生の子供が、SNSで仲良くなった相手と実際に会おうとしていた事例…。

きっかけは趣味の合う投稿へのコメントで、そこからDMに発展し、相手から誘われて実際に会う約束までしていたそうです。

幸い、子供の様子が普段と違うと母親が気づき未然に防げましたが、本人は「仲良くなったから合ってみたかった」と警戒していなかったとのこと。

子供って本当に純粋です…。うちは中学生からSNS関係を解禁しましたが、もし使わせるなら、「SNSの使い方」や「付き合い方」をしっかり確認しておくことが大切です!

逆に子供にスマホを持たせて良かった保護者もいる

ここからは、「スマホを子供に持たせて良かった」と感じている保護者の声を紹介していきます。

スマホのデメリット同様、実際の保護者から聞いた話をまとめたので、ぜひ見てみてください。

-

親子の連絡がスムーズに

LINEを使えば無料で連絡が取れ、緊急時にもすぐ対応できる。 -

位置情報がわかる

「今どこにいるの?」がすぐに確認できて、親としても安心。 -

学習アプリで勉強が楽しくなる

英語アプリや漢字練習、数学ドリルなど、ゲーム感覚で学べるアプリにハマる子も。 -

自然とITリテラシーが身につく

調べ物をしたり、検索ワードを考えたり、将来に役立つスキルが育つ。 -

親自身もスマホの使い方を見直せた

「ながらスマホ」を減らすきっかけになったり、スマホとの距離感を見直す良い機会に。子供と一緒に使い方を考えることで、親子のコミュニケーションにも繋がった。

子供のスマホのデメリットは対策でぐっと減らせる

子供のスマホのデメリットは、しっかり対策すれば大きく減らすことができます。

我が家でも、スマホを持たせる前に「スマホの使い方を学ぶこと」と「スマホのルールを作ること」を親子で一緒に行ったところ、今のところ大きなトラブルは起きていません。

とくに活用してよかったのが、NTTドコモの「スマホ・ネット安全教室 for family」。

子供向けに作られた動画コンテンツがあり、親子で一緒に視聴することで自然に知識が身につきました。

また、ルールづくりも「親が一方的に決める」のではなく、お互いの意見を出し合ったうえで作成できる形式になっていて、その点も非常に良かったです。

そのおかげか、子供もルールに納得してくれて、今でもきちんと守ってくれています。

子供のスマホでデメリットや後悔を減らすための具体的な6つの対策

ここからは、子供のスマホでデメリットや後悔を減らすためにできる、具体的な対策を6つ紹介していきます。

リスクを完全にゼロにすることは難しいですが、多くの問題を防ぐことができます。

親子で安心してスマホを使えるよう、環境を整えていきましょう!

①子供と一緒にスマホの使い方を学ぶ

子供のスマホのデメリットを減らすには、一緒にスマホの使い方を学んでおくことが非常に大切です。

スマホのトラブルの多くは「知らなかった」「気づかなかった」ことが原因…。

例えば、うちの子供には小学生のうちから「この画面が出たらお金がかかるよ」と伝えていたので、「これ課金しちゃダメだよね?」や「これ欲しいけどお金かかる?」と自分から確認してくれるようになっています。

また、保護者側も「スクリーンタイムやファミリーリンクの設定で、アプリ内課金を制限できる」と知っていれば、思わぬ出費も未然に防ぐことが可能。

子供にスマホを渡す前に、親子でしっかり知識をつけておくと、安心感がまったく違いますよ。

②親子でスマホルールを作る

子供にスマホを渡す前に、親子でスマホのルールを決めておくとトラブル防止につながります。

ルールを決めずにスマホを渡してしまうと、子供が夜遅くまでスマホを触っていたり、トラブルに巻き込まれていることに親が気づかないこともあるからです。

実際、うちでは「スマホを使っていい時間」や「スマホを使う場所」などを、親子で一緒に決めました。

中学校になったとき「スマホの使用時間を変えたい」と相談されて何度か変更しましたが、話し合って決めたルールなので、今のところ大きなトラブルは起きていません。

スマホのルールは、子供の性格や家庭の状況に合わせて作るのがポイント。

一方的に決めてしまうと、子供が納得できずに反発してしまうこともあるので、必ず、親子で話し合いながら決めていきましょう。

③ルールに沿った使用制限を設定する

親子で決めたルールを守るには、スマホ自体に使用制限をかけておくことが重要。

大人ですらそうですが、口約束だけではつい忘れてしまったり、誘惑に負けてしまったりしますよね…。

なので、スマホの設定で自動的に制御した方が、より確実にルールを守りやすくなります。

使用制限は、iPhoneならスクリーンタイム、Androidならファミリーリンクから設定可能。

たとえば、下記のような細かい管理ができます。

- スマホの使用時間を「6~21時」に制限

- アプリ内課金の禁止、または許可制に設定

- 使えるアプリの制限(LINE以外使えなくできます)

- 閲覧できるWebサイトをフィルタリング

少し手間かもですが、1度設定しておけば、子供のスマホで起こり得るトラブルの多くを未然に防ぐことが可能です。

④親子で定期的にルールを見直す

子供のスマホのルールは、1度決めたら終わりではありません。

子供の成長や環境の変化にあわせて、見直していくことが大切です。

よくあるのが、子供が中学生になったタイミングでSNSを解禁するケース。

うちも中学生からInstagramとTikTokを段階的に使えるようにしました。

周りの子供も使い始める時期だったので、本人とよく話し合って変更したルールです。

このように、スマホのルールは親が一方的に決めるのではなく、子供の意見や気持ちを聞き入れながら一緒に調整していくといいです。

月に1度くらいのペースで声をかけ話すだけでも、スマホを通して親子のコミュニケーションを自然と深めることもできます。

⑤親のスマホの使い方も見直す

子供にスマホのルールを守ってもらいたいなら、まずは親自身の使い方も見直した方がいいです。

子供は思っている以上に、親の行動をしっかり見ているもの。

以前、「なんでパパはご飯中にスマホ触っていいの?」と突っ込まれたことがあり、ハッとしました😅

妻も暇があるとよくInstagramを見ていますが、親だけ自由なのに「子供だけ制限する」というのでは、子供が納得できるはずないですよね…。

子供に指摘されて以降、私は「食事中や子供と一緒にいる時間は、仕事の連絡以外でスマホを触らない」と決め、スマホとうまく付き合う姿勢を見せています。

子供にスマホの使い方を教える立場として、親も一緒にルールを守る姿勢を見せることが重要ですよ。

⑥格安SIMで家計の負担を軽くする

子供にスマホを持たせると、家計への負担も気になるところ。

課金を制限することも大切ですが、毎月のスマホ料金そのものを見直すことも重要なポイントです。

最近は、大手携帯会社から格安SIMブランドが出ているので、使い勝手はそのままで、スマホ料金をぐっと抑えることができます。

たとえば、ソフトバンクの「LINEMO(ラインモ)

さらに、親のスマホで子供のスマホの位置を確認できるので、「連絡手段」「安心感」「コスパ」すべてを満たせる選択肢になっています。

子供に持たせるスマホは、こういった格安SIMを選んで家計の負担を減らしていきましょう。

子供に持たせて後悔しない格安SIMを3つご紹介

子供のスマホ料金を見直すにあたり、「どの会社を選べばいいの?」と迷う方も多いはず。

当ブログは、10社以上の格安SIMを実際に使い比べて、子供にぴったりな格安SIMを厳選しています。

かんたんではありますが、下記にTOP3だけ紹介していおきます。

| 1位 | 2位 | 3位 |

|---|---|---|

LINEMO(ラインモ) |   楽天モバイル |   ahamo(アハモ) |

|

|

|

さらに詳しく比較したい方は、「本当に使える格安スマホランキング!子供におすすめの格安SIM5選」の記事も合わせて確認してみてください。

まとめ|スマホは「悪」じゃない、親子でスマホの理解を深めよう

子供のスマホには、たしかにデメリットや後悔につながる側面もあります。

しかし、使い方の学習やルールづくり次第で、安心して持たせることは十分に可能です。

実際、スマホを連絡手段や学習ツールとして、上手に活用しているご家庭も少なくありません。

大切なのは、「親子で納得して使うこと」。

親子で一緒にスマホの使い方を学び、ルールを話し合って決めることで、子供にとっても親にとっても安心できる環境が整います。